Разные жанры текстов требуют разных структур (а также разной лексики, и, местами, разного синтаксиса). Максимальное структурное разнообразие — у художественных текстов, минимальное — у научных и официально-деловых.

В рамках этого курса мы удерживаемся в рамках «публицистики». В смысле гибкости структур она — где-то посередине, относительно подвижна: с одной стороны один и тот же репортаж (колонку, обзор, etc) можно написать очень по-разному, с другой — публицистический текст нельзя превращать в хаотичный поток сознания.

Многое в публицистическом тексте подчинено его задаче, задаче воздействия на читателя. Эта задача подразумевает «читаемость», понятность. Поэтому играть со структурой как последовательностью смысловых блоков — можно и нужно, но нельзя при этом упускать из вида задачу текста и его читабельность.

Помимо задачи («написать для интернет-сми колонку, которую опубликуют»), на выбор структурных вариантов влияет тема и «фактура» (собранный при подготовке материал, то есть собственно содержание).

«10 способов полюбить нелюбимую работу» — это плоский текст-список, 10 частей.

А «как ректор МГУ украл у МГУ библиотеку» — уже не список, а сюжетная история, которая потребует и пересказа событий, и определенных отступлений в нужных местах. При большом желании можно материал про нелюбимую работу сделать в виде истории, а вот нарезать второй на 10 равноценных кусков — нельзя (можно просто нарезать на 10 последовательных частей истории, но это будет никому не нужным усложнением, которое ухудшит текст).

Подытожим: вы каждый раз строите структуру под свои задачи и под конкретное содержание.

Откровенно говоря, логика разворачивания текста может быть любой. Лишь бы было видно: логика есть и рассказ не состоит из N несвязанных кусков! Иногда очевидно, какая логика/структура точно подходит конкретному содержанию, иногда — нет.

Например, в некрологах никто не ставит экспериментов с формой, всё крутится вокруг биографического содержания. Чем эпичнее отошедшая персона, тем больше выбор историй, которые можно пересказать и откомментировать в некрологе. Если это «обычный человек», значит отодвигаем истории и рассказываем о свойствах личности («такая добрая душа!») и о том, как его все окружающие за эти свойства ценили. Соответственно меняются и связи между фрагментами.

Если вы пишете о поездке/месте — странно обходиться без описательных вкраплений. Как выглядит %объект%, какой вкус у местных блюд, какие эмоции испытываешь от. Возьмите любой средний, а лучше плохой travel-журнал. Часто копирайтер журнала пытается дать Толстого с Тургеневым и внушительно всё живописать крупными мазками, с обилием эпитетов. Выходит довольно комично, так как задача у него вообще-то другая («продать»), таланта меньше, а от описаний все равно никуда не денешься — содержание требует!

Я бы советовал при написании почаще обращаться к классическому варианту — «истории с героями». Это подразумевает в структуре хронологическую последовательность, кульминационные моменты, условную «развязку». История легче всего ложится в человеческий мозг, это — наша сапиенсная культурная особенность. Эмпатия, самоотождествление с героями, поиск подходящих моделей поведения, калибровка «хорошо/плохо»: всё это происходит при чтении историй. Они дают человеку думать о себе, даже когда он читает про других.

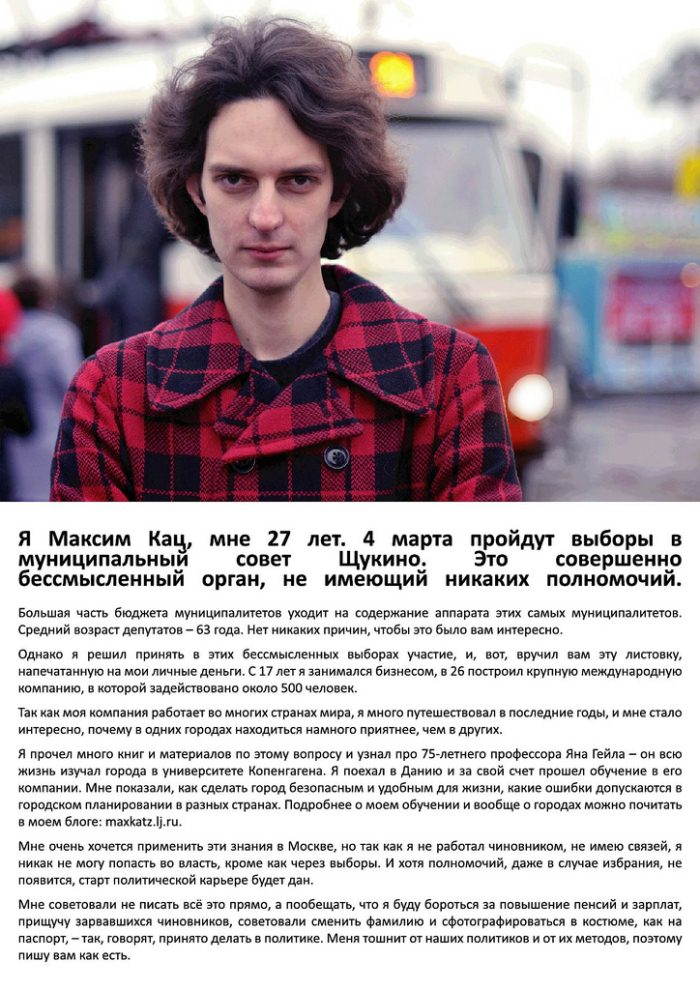

Первый шаг к известности Максим Кац сделал с помощью этого текста — хронологически последовательной истории.

Если героев у вас нет, придумывать их не хотите, а вся фактура — «рассуждения о высоком», значит, без структурных трюков не обойтись. Кто обойдется без них — родит нечитабельную простыню.

Какие трюки, например?

- Дробите текст на большее количество недлинных частей.

- Обращайте больше внимания на связки между финишем части N и началом части N+1 (подробнее об этом — в следующем задании).

- Унифицируйте части: например, делайте каждый подзаголовок вопросом, а в конце части выдавайте мини-ответ.

- Если уж вы не даете читателю действующих и переживающих героев, которые сами собою расчерчивают сетку текста, не нужно плести из умопостроений и абстракций какую-то сложную сеть а-ля «композиция артхаусного фильма». Зачем? Чем ближе к простой линейной последовательности, тем лучше. Исключения — когда вы точно знаете, как сделать эффектный драматический ход.

Почти у каждого содержания есть соответствующие сильные структурные ходы (часто они напрашиваются), и опасные болотистые места, которые надо при построении структуры обходить.

Понятно, что лучше избегать явных клише, но и радикальными экспериментами заниматься не стоит, пока не появится ощущение «умею осознанно структурировать тексты».

Авторы, которых вы анализировали — сильные рассказчики. Они не вязнут в абстракциях, а насыщают тексты предметным миром: героями, поступками, примерами. Это создает множество опорных точек, подобно тому как в дорогих фотоаппаратах работает множество точек фокусировки. Опорные точки делают структуру более устойчивой и (привет позапрошлому заданию) требуют лучше готовиться: собирать больше фактуры и дольше её обдумывать.

«Волшебной пули» — структуры, которая сделает интересным неинтересное содержание — не существует.

Схемы

Хронологически последовательная история, она же «линейная последовательность», при всех своих плюсах, уместна не всегда. Пробежимся по другим вариантам. Они зависят от того, какие ключевые места вы видите в будущем тексте.

Например, это главный вопрос (на который вы текстом и отвечаете). Структура: вопрос в начале, от него — цепочка рассуждений, ведущая к ответу; или вопрос — рассмотрение одного ответа (неверного) — второго ответа (неверного) — третьего ответа (верного, ура). Вопрос может быть сформулирован в виде проблемы, тогда ответы = возможные решения.

Например, это призыв (вы хотите, чтобы читатель перестал есть фастфуд или перечислил вам денег на хорошее дело). Хороший ход — поставить призыв в самом конце и по пути к нему разогревать читателя наводящими аргументами, от менее сильных к более сильным. Яркие детали или образы тоже могут работать как аргументы, узлы структуры. Пик эмоционального переживания можно поместить прямо перед призывом-тезисом. Структура такого текста будет напоминать растущий биржевой график.

Например, это сильный эпизод (или два). Такой, что аж пробирает. Золотое звено в серебряной цепочке. В начало текста подобный эпизод можно ставить, если сопоставимо сильных есть еще хотя бы два. А если нет, то или в середину, или в конец, и аранжировать весь текст под него. С концовкой понятно: делаем последнее впечатление самым сильным, чтобы текст и эта эмоция оставались в памяти неразрывными. Если же сильный эпизод разместился ближе к середине, то оставшееся до конца место можно посвятить его разъяснению. Или эпилогу.

Например, это цитаты. Бывает так: герой говорит очень хорошо, афористично или смешно или смело. Ярче, чем вы пишете. Это нормально, тогда расставляем эти цитаты по ходу текста, как поддерживающие опоры.

Начало текста важно для завлечения людей, но главное место все же — финал. Финал — это вознаграждение за проделанный путь, там раскрываются тайны, даются ответы, проясняются смыслы, случается счастье (или кошмар), ну и всё такое.

Есть несколько способов усилить концовку.

1) Time pressure. В обычной линейной историю можно нагнетать напряжение, подчеркивая, что время безжалостно подгоняет события к развязке. Тик-так, тик-так. Не остановиться, не свернуть. Этот прием на полную катушку использовали, скажем, в фильме «Адреналин», где герой весь фильм мечется, потому что может умереть в любую минуту. Анти-прием: фильм «День сурка», в котором время бежит на месте и события зациклены (но мы же знаем, что финиш все равно будет!).

Если время спешит, поверхность наклоняется вперед и события катятся по ней все быстрее, увлекая читателя. Если время замедлено, поверхность наклоняется назад и читатель карабкается «в гору» как Сизиф. Вы пишете для роллеров или для альпинистов?

2) С ног на голову. Финал сообщает, что все не так, как мы думали. Неплохо сработало в фильме «Обычные подозреваемые» (с фигурой рассказчика) или вспомним «Люк, я твой отец!». Освежает.

3) Конец зарифмован с одним из предыдущих эпизодов. Если с началом, то у нас замыкается круг, создавая ощущение цельности, законченности. Если просто с яркой сценой/деталью (не в начале), то её яркость как бы умножается на важность концовки.

2) + 3) Еще зарифмовать можно внезапно, так, чтобы какая-то простая деталь, которую мы нарочно приглушили, вдруг оказалась ключевой. Мимоходом герой видит у героини таблетки на тумбочке, в эпилоге узнает, что это было замедляющее смертельную болезнь. Но поздно.

Меню

Меню Войти

Войти