Линор Горалик многие знают, как писателя и поэта, но до литературы она — уже в школьном возрасте — занималась и преподаванием, и работой в хайтеке. Мы расспросили Линор обо всём: как молодому таланту не умереть от голода? что выгоднее изучать с юности? как связаны культура и генетические исследования? стоит ли сегодня работать в государственных проектах и играть с шулерами?

—Так получилось, что в университет я поступила рано. Интересовала меня только теоретическая математика, но из-за некоторой бюрократической прорехи государство не оплачивало мне учебу, платить пришлось самой, а это означало – немедленно искать работу параллельно с занятиями. Как математику мне, конечно, работа не светила в мои 16 лет, пришлось стать не математиком, а программистом. Я любила это занятие и очень скучаю по нему, но по математике скучаю не меньше.

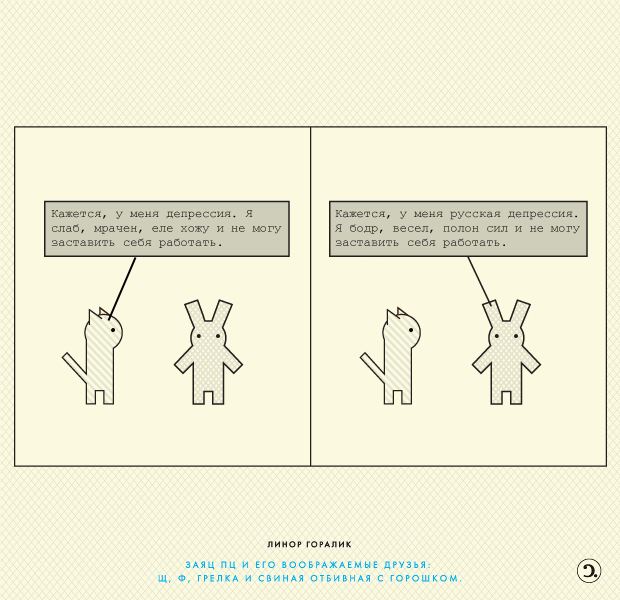

Всеми любимый Заяц ПЦ, созданный Линор Горалик, тоже не чужд математике.

Примерно в то же время я начала преподавать: готовила к израильскому аналогу SAT взрослых людей, только что эмигрировавших из распавшегося СССР, и создавала учебные материалы для занятий математикой с одарёнными детьми. Много лет я работала в IT, постепенно уходя от программирования в продажи, потом маркетинг, потом в бизнес. Что-то было удачно, что-то — чудовищно неудачно. Но параллельно со всем этим я потихоньку начала писать тексты.

Моя первая книжка (детская, очень плохая, увидевшая свет только благодаря доброте и снисходительности Александра Житинского, ее издателя) вышла в Москве. Я приехала в Россию зимой 1998-го впервые с момента эмиграции, и конечно, это был совершенно неизвестный мне и захватывающе интересный мир. Но, помимо интереса, у меня была еще одна веская причина хотеть в нем жить: я писала на русском языке, но чувствовала, что не знаю его: уехав в 14 лет из СССР, я пропустила огромный языковой поворот девяностых, да и просто не относилась к счастливой категории людей, способных сохранять язык вне среды.

Редакторы «Русского журнала» возвращали мои тексты с комментарием «Так на русском не говорят» — и были абсолютно правы.

В 2001 году мне предложили работу в Москве, связанную и с IT, и с частным обучением, я переехала — и постепенно поняла, что всё больше занимаюсь текстами и картинками (тогда же состоялась моя первая выставка в Москве, в галерее Гельмана). Юля Березовская предложила мне быть редактором в «Гранях»: это был шанс заниматься картинками и текстами больше, чем всем остальным. Я очень ей благодарна за много лет нашего сотрудничества.

Символическая капитализация

Вы просите меня сказать начинающим авторам что-нибудь о заработках. Я не эксперт, но могу поделиться своим опытом частного лица: если бы я жила только на деньги за работу, связанную с моими исследовательскими, художественными и текстовыми интересами, я бы не выжила. У меня есть два типа работы: один меня просто интересует, другой — интересует и кормит. Просто интересуют, конечно, тексты, картинки, всё остальное с ними связанное.

Кормит и интересует — маркетинг и развитие бизнеса (чаще всего — в области культуры и музейного дела, но бывает и гораздо шире: например, сейчас, у меня есть крупный IT-клиент, которому я создаю маркетинговый базис).

Художественными текстами, — по крайней мере, того типа, которые интересуют меня, — в России, мне кажется, зарабатывать труднее всего. Есть люди, которым это удаётся, и среди них есть те, кто пишет прекрасные тексты и при этом умеет обращаться с ними к широкому читателю.

Другие авторы, зарабатывающие текстами, пошли обратным путем: они ориентируются на вкусы широкого читателя в первую очередь. Получается не самая прекрасная литература, но это вполне честный хлеб. Однако большинство тех, кто пишет художественные тексты, часто вынуждены зарабатывать на жизнь другими занятиями. Те, кто занимается музыкой, визуальным искусством или театром, иногда оказываются в чуть лучшем положении: их работа меньше завязана на язык, она легче конвертируется в другие культуры.

Ещё одна причина, по которой, мне кажется, стоит зарабатывать в посторонней области, если уж приходится — компромиссы. Одно дело — быть художником и зарабатывать, ну, скажем, менеджером по сбору аналитических данных в большой компании. Тогда у тебя есть компромиссы, связанные с творчеством, и компромиссы, связанные с заработком, они разделены. Но бывает так, что художник, который зарабатывает, например, рисованием рекламы для метро, чувствует, как на лучшую часть себя все время приходится наступать ногами.

Это выматывает, — я знаю очень многих художников, которые физически не могут сделать плохой макет, им это мучительно, для них естественно делать визуально сильную вещь.

И когда клиент говорит «телефон покрупнее, рамочку пожирнее» (это фраза поэта Станислава Львовского, много лет работавшего копирайтером) — это оказывается гораздо тяжелее, чем ты думал.

Кроме того, чем дальше от своей области ты работаешь, тем больше узнаешь про мир, естественно. Из зарабатывания денег можно сделать процесс расширения горизонтов: никакой скилл не бывает лишним, всё пойдёт в дело. Человек, занимающийся многим, всегда находится в выигрыше не только прагматическом, но и интеллектуальном.

С другой стороны, мне кажется, что есть никак не параллелящийся ресурс: я не знаю для него названия, для себя я называю его «ментальное время». Может быть, есть люди, которые могут параллельно разрабатывать две мысли в одной голове, — я, увы, нет: или стишок, или смета. Но иногда говоришь себе: «Сейчас я берусь за любую приемлемую работу, которая даст мне деньги» и силком заставляешь себя отложить всё остальное. А бывают и моменты, когда говоришь: «Я за это не возьмусь, потому что иначе никогда не допишу книжку». Это шкала с бегунком, бегунок можно двигать туда-сюда, но ты знаешь, что есть какие-то крайние положения, в которые его лучше не выводить. С одной стороны, ты взрослый человек, должен выживать самостоятельно: я не из тех, у кого есть мужество жить на улице и писать стихи. С другой стороны, ты твёрдо знаешь, что если всё бросишь и пойдёшь зарабатывать бешеные деньги, кончится плохо: тебя съест депрессия.

В разных средах и параметры успеха — разные. Принято думать, что когда человек работает на фондовой бирже, его показатель успеха — суммы заработка (хотя это тоже упрощение: он может выбирать, например, не самые прибыльные области работы, но исключительно интересные). В области культуры параметры успеха, очевидным образом, другие, и в России они почти никогда не связаны напрямую с финансами (если мы не говорим об эстрадном пении или о Зурабе Церетели). Мне кажется, что главным параметром можно считать то, что называется «символическим капиталом». У тебя есть сочетание того, что ты занят разумной работой — и её ценит какой-то круг небезразличных тебе людей.

В России сейчас — это примерно всё, что большинство людей, занимающихся текстами или картинками, могут накопить.

У нас нет системы, которая даёт людям с высоким символическим капиталом конвертировать его хотя бы в прожиточный минимум: разветвлённой системы грантов, «poet in residence», широкой системы культурного преподавания, системы адекватной государственной поддержки культуры. Ровно поэтому очень многим приходится искать внешний заработок. Но, мне кажется, безденежье — не та причина, по которой люди, в молодости желавшие быть художниками, отступили от этой идеи: люди вообще часто перестают делать то, чем занимались в юности. Даже если бы этих талантливых молодых людей поселили в теплицу и кормили каждый день орешками, всё кто-то из них перестал бы рисовать. Но тем, кто не перестал бы, жить стало бы легче.

Я ни на секунду не считаю, что «художник должен быть голодным». Это чудовищная пошлость, произносимая людьми, в жизни не видевшими ни художников, ни голода. Никто не должен быть голодным. Если сытый человек пишет меньше стихов — бог с ними, со стихами. Человек важнее.

Чему и как теперь учиться

У меня странные отношения с системой образования. Я не закончила школу, потом не получила диплом университета: было начало девяностых, я работала в израильском хайтеке программистом, диплом никого не интересовал. Теперь я преподаю в Высшей Школе Экономики теорию костюма и скоро начну преподавать ещё один авторский курс по другому аспекту этой темы в магистратуре РГГУ. Но я ни на секунду не считаю, что отсутствие у меня гуманитарного образования – это хорошо: мне чудовищно не хватает бекграунда, и добирать его самой — тяжело. Но вне зависимости от того, есть у тебя диплом или нет, всё равно учиться придётся всегда, в том числе — самому. Лучшее, чего можно ждать от системы образования — волшебные «ниши везения».

Например, я вижу, как мои близкие друзья Виктор Сонькин и Александра Борисенко ведут большой переводческий семинар в МГУ. Они создали для своих студентов такую «нишу везения», в которой и преподаватели, и среда преподавания делают человека профессионально сильнее. Мой университетский курс тоже был такой нишей: меня научили системно думать. Это было потрясающе, но так везёт не везде и не всегда.Мне кажется, любая система образования, плохая или хорошая — это ресурс: ты должен создать из себя специалиста, пользуясь этим ресурсом.

Но процесс самообучения с выходом из института не закончится, конечно.

Вопрос о том, нужно ли учить языки, не имеет права на существование. Нужно ли учиться читать? Естественно. Мне представляется, что каждый язык — это дверь в расширенную реальность: нет такой области знания, которая бы целиком и полностью находилась в пределах одной языковой системы. Неважно, чем именно ты занимаешься: каждый новый язык — это способ получать достаточно информации, чтобы быть хорошим специалистом. Разговор про «Что учить?» должен начинаться не с языков, а со следующего этапа. Языки – это очевидное.

Дальше — практики и теории обучения: научиться учиться кажется мне крайне важным. Еще дальше - мне кажется, теория систем и прагматика системного мышления. А еще дальше — не знаю.

Вы спрашиваете, что будет the next best thing. Тут мое мнение совсем обывательское, конечно. Мне, например, кажется, что следующей вещью, которая перевернет мир, будет персональная генетика: она поднимет вопросы, которые мы считали решёнными, например, на вопросы гендера и расы придется смотреть по-новому. Что еще? 3D-печать может, кажется, изменить наши представления о потреблении. Я уверена, что о других вещах просто не имею представления, но они, наверное, уже здесь. В этом смысле учеба — это ощупывание слона.

Вот ты нащупал какую-то тему и почувствовал, как по спине побежали мурашки: значит, тут надо искать следующую книжку, следующую статью, следующий курс, — и внезапно находишь «своё».

У меня так получилось с теорией костюма. Меня всегда интересовал отношения костюма и идентичности, я старалась читать по этой теме, что могла. В 2001 году журнал «Новое литературное обозрение» попросил меня сделать материал про российские костюмные практики 1991 года (они издали огромный двухтомник про этот год). Я решила, что раз так и раз эта тема так мне важна — я начну заниматься ей системно, насколько способна. Сейчас работа с теорией костюма — огромный кусок меня: от ежедневного мониторинга релевантных ресурсов до ведения блога Fashion-That и преподавания в Вышке и, дай бог, в РГГУ со следующего года.

Сквозь страх

Многие люди, начинающие писать стихи, признаются, что боятся читать чужие тексты. Часто называют три причины: боятся «нахвататься блох» и потерять собственный голос, боятся обнаружить, что все лучше тебя, «я так не напишу», и еще боятся почувствовать, что «уже Пушкин все написал», — иными словами, признаться себе в том, что сказать им по сути нечего.

Все эти опасения очень понятны, но кажутся мне все-таки напрасными: нет двух людей с одинаковыми голосами, а тема не определяет ценности стихотворения. Что же до ощущения, что другие пишут лучше тебя, — оно вполне блаженное: зачем нужен мир, в котором некому кланяться?

Мне кажется, что перечисленные мною страхи часто приводят к тому, что поэты (и не только юные) иногда читают чужой текст только для того, чтобы убедиться, что он плохой (так, конечно, бывает не только с поэзией: мало ли людей смотрят на чужую работу уничижительным взглядом только из страха убедиться, что они — хуже). Мне кажется, эта привычка оставляет человека слепоглухим: чем раньше ты себя от этого избавишь, тем больше тебе повезло. Стихи для меня — самая тяжелая работа, они даются труднее всего, и читать коллег – это огромная поддержка: ты видишь, как люди преодолевают сопротивление собственных тревог, языка, культурных стереотипов, боли, слабости. Становится легче самому (и это я еще не говорю о том, что чтение поэзии вообще дает тебе как частному лицу).

И еще (раз уж меня просят говорить о страхах): один из самых острых — страх перерыва: вот сейчас не пишется — неужели не будет писаться никогда? С годами учишься терпеть и надеяться, что пройдет, и занимать это время другой работой, в первую очередь — чтением, иногда — написанием текстов о текстах (у меня еще есть то, что я пытаюсь делать как художник, есть теория костюма — это помогает). Но очень страшно, да, — потому что в эти моменты острее всего отдаешь себе отчет в том, насколько большой частью твоей идентичности являются тексты.

Если родина-мать зовёт

(напоследок мы задали Линор вопрос о том, стоит ли людям пишущим, рисующим, снимающим работать в государственных проектах, если государство — как сейчас — из нормального стремительно становится людоедским — прим. Тимура)

С одной стороны, писатели пребывают в блаженном мире: всё, что нужно автору текстов для работы — его голова и кусок бумаги. Страшно подумать, насколько тяжелее, скажем, архитектору или профессиональному киношнику, особенно в России: без бюджета и инфраструктуры невозможно делать практически ничего — или, если я правильно понимаю, приходится подгонять выразительные средства под обстоятельства, а не под задачи. С другой стороны кто-то скажет, что и писатель не может жить без книжного рынка; для меня этот разговор сложный: «без среды» — не знаю, может ли (но примеры бывали), «без рынка» — бывали тем более. Нам проще.

И тут снова возвращаешься к разговору о параметрах «успеха». Если твой параметр успеха — стать Никитой Михалковым, то у тебя складывается один набор целей, задач и стратегий, если твой параметр успеха — ощущать, что ты хороший художник, настолько хороший, насколько ты вообще способен быть — другой набор.

Если тебе хочется, чтобы тебя читали 40 человек, — но их мнение тебе крайне важно, — это одно дело, если хочется признания миллионов — другое (и то, и то может соответствовать прекрасным текстам, и далеко не всегда автор, известный миллионам, к этому рвется, кстати). Но мне кажется очень полезным так построить в голове параметры успеха, чтобы они зависели от твоей оценки того, насколько хорошо ты делаешь свою работу, а не от количественных показателей. Иногда получается, но это само по себе работа: постоянно задаваться вопросом «Зачем я все это делаю?» и напоминать себе, что честный ответ должен лежать внутри.

Соответственно, и компромиссы при разных стратегиях оказываются разными.

Каждый определяет границы компромисса, исходя из своих обстоятельств, и мне всегда кажется, что обсуждать чужие границы — недоброе дело. Я очень стараюсь не вести разговоров про, например, про двадцатые годы, или тридцать седьмой год, или пятидесятые, шестидесятые, семидесятые, или про сегодняшние дни, в ключе того, кто «ссучился», а кто «не ссучился», — и почему он это сделал: мы понятия не имеем, что такое — пребывать в мире этого конкретного человека.

Это крайне неприятный труд: заставлять себя помнить, что за отвратительными тебе поступками могут стоять непонятные тебе мотивы, но я пытаюсь (получается так себе). У людей есть семьи, у людей есть страхи, у людей есть собственная личность. Каждый раз, когда вижу кого-нибудь, кто оказался перед тяжёлым выбором, всё, о чем я думаю — «Спасибо тебе, Господи, что это не я».

Не уверена, что и в дальнейшем меня обойдёт, и уж естественно, я не тот человек, который готов с железной уверенностью заявлять: «Да я никогда!». Я, к счастью, мелкий суслик, огромные выборы передо мной не встают даже на простом профессиональном уровне (я, например, не архитектор, которому предлагают сделать здание его мечты, но это будет особняк Владимира Владимировича Путина). Дай мне Бог никогда и не узнать, на что у меня хватит сил, а на что нет.

Поэтому я считаю неуместным давать универсальные советы о «сотрудничестве с властью»: это чудовищно интимная и иногда очень страшная история, никто не вправе говорить другим, как решить их собственные морально-этические дилеммы.

Я, например, человек, выросший на истории Холокоста: что делать, скажем, врачу, понимающему, что сотрудничая с властями концлагеря, он может спасти двадцать человек в лазарете? Я не знаю и, дай бог, не узнаю, но мне кажется, что иметь мнение по этому вопросу — бессовестно: пока ты не он — ты не знаешь. Радуйся, что ты не он.

То же самое касается рассуждений о том, что одно дело — спасти жизнь, а другое - опубликовать текст: рассуждать о том, где должна пролегать чужая граница компромисса — не наше право. Тут дай бог за собственной мерзостью уследить. А человек, делающий то, что кажется тебе чудовищным, может не видеть этой чудовищности, или не иметь выбора, или искренне верить в то, что он делает, или считать, что он приносит пользу там, где он находится, или предполагать, что выбрал кратчайший путь к самым благим целям.

Да, он может быть и социопатом-манипулятором, но даже по самой безжалостной статистике социопатов всего 10 процентов, и далеко не все они — плохие люди. Я уверена, что, скажем, на государственных телеканалах сейчас есть люди, которые верят, что делают хорошее дело. Верят в то, что кажется нам глупым, делают — как нам кажется — огромное количество иррациональных допущений, закрывают — как нам кажется — глаза на реальность... Но ведь мы постоянно делаем абсолютно то же самое, только в других местах. Просто думать об этом нам очень неприятно.

В этой связи особенно остро звучат для меня разговоры о том, можно ли работать с властью в России. У меня, естественно, нет ответов, — у меня есть лично свои, субъективные, впечатления.

Мне кажется, что работать с властью в России — зачастую означает играть в карты с шулерами (оставим в стороне этические вопросы, о них шла речь выше, сосредоточимся, как просили, на прагматике). Даже если человек напротив тебя — не шулер, ты знаешь его лично, ты ему веришь и он заслуживает этого доверия, — все равно он, увы, принадлежит к крупной шулерской компании: так уж устроена власть сегодня. Ты будешь выкладывать силы, время, энергию, возможно, даже выигрывать какое-то время, возможно, даже играть с шулером в совершенно честную, с его стороны, игру (кстати, если человек — шулер, это не значит, что он не способен играть честно: он может даже страстно этого хотеть; но он ведь сам играет на стороне шулеров, как бы ни противно это было ему самому, — просто до поры, до времени остальные шулера стоят за его креслом и не вмешиваются в его действия). И если ты все это понимаешь, то в каждый момент игры тебе приходится думать, как государственный человек себя поведет — честно или нет? По-человечески или устроит казацкий штосс? И уже поэтому, уже из-за этого напряжения твоя ставка оказывается гораздо выше, чем то, что ты формально поставил на кон. Хуже того — твоя подозрительность, возможно, начинает разъедать тебя самого.

Это вообще очень пугает меня в нынешних временах: они портят всех, даже тех, кто старается быть хорошим и полагает, что знает, как этого добиться. Война — это эпидемия: в той или иной форме заболевают все, даже те, кто ест чеснок, пьет антибиотики и ставит свечки Святому Пантелеймону четыре раза в день. Мы становимся подозрительнее, агрессивнее, жестче, ограниченнее, переборчивей, нетерпимей. И одна из самых опасных форм нетерпимости, на мой взгляд, это предположение, что любой человек, который думает и действует «неправильно», не так, как ты — социопат-манипулятор. Исходя из этого предположения ничего, мне кажется, нельзя понять, и уж тем более нельзя ничего исправить. Можно только получить ощущение, что ты тут один весь в белом, и лично мне это ощущение кажется предельно вредным.

Меню

Меню Войти

Войти